不锈钢在海洋大气环境中的长期腐蚀失效行为

海洋工程的高速发展对材料耐久性提出空前挑战——在盐雾、潮汐冲刷与微生物的协同侵蚀下,不锈钢的长期稳定性成为决定海洋基础设施寿命的核心要素。从跨海大桥的钢筋骨架到深海钻井平台的耐压舱体,即便采用316L、双相钢等耐蚀合金,仍无法规避微观钝化膜失效引发的连锁反应:局部点蚀、应力腐蚀开裂乃至微生物膜下的电化学加速退化。下面我们将对不锈钢在海洋大气环境中的各种典型腐蚀失效行为进行简单介绍。

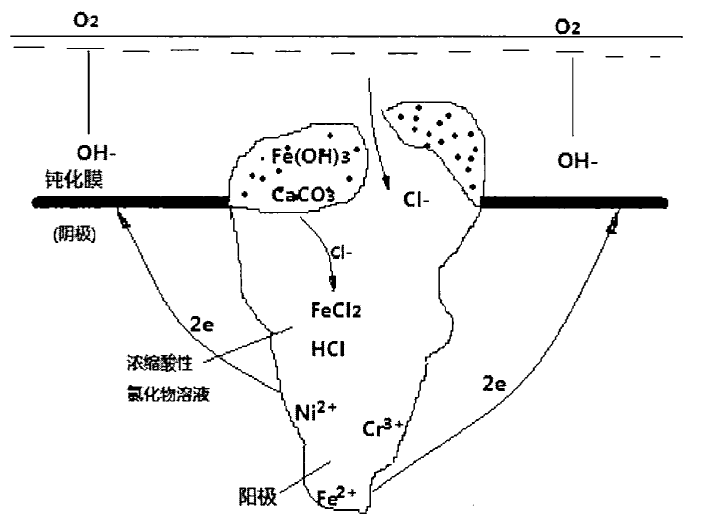

不锈钢在海水中的耐点蚀性能与其钝化膜特性密切相关。研究表明,钝化膜由内层富铬氧化物(Cr₂O₃)和外层铁氧化物(FeO/Fe₃O₄)组成,具有半导体特性。这层钝化膜,不仅隔绝了腐蚀介质与基体的直接接触,而且是不良导体,阻碍了电子的移动,对不锈钢的防腐蚀方面具有很大作用。然而,海洋环境中的高浓度Cl-可通过钝化膜内的氧空位缺陷渗透,优先吸附并取代膜中的氧原子,导致局部膜结构解体,发生点蚀。

图1. 不锈钢在海水中的点蚀示意图

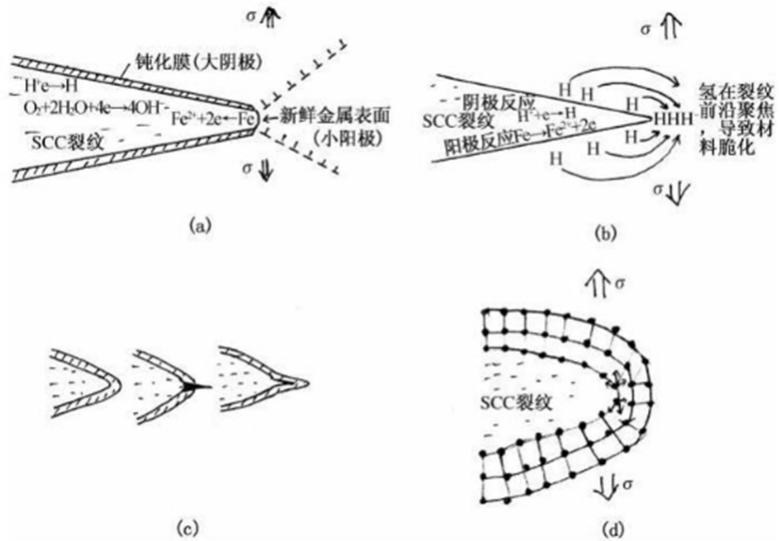

在不锈钢材料领域,应力腐蚀开裂(SCC)导致的破坏占比超过20%,而在含Cl-的海洋环境中,这种破坏更为严重。应力腐蚀开裂是一个实际且复杂的理论问题,目前并没有统一的观点。针对这一问题,国内外专家学者提出了各种各样的机理。

图2. 各种SCC机理示意图

(a)膜破裂-阳极溶解理论 (b)应力腐蚀过程的氢脆机理

(c)钝化膜解理机理 (d)裂尖表面原子移动机理

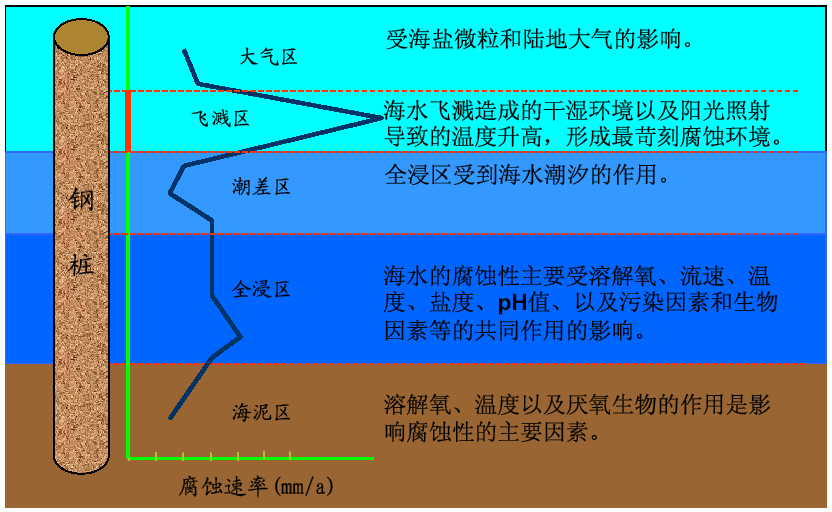

缝隙腐蚀是在电解质中,在金属与金属或金属与非金属表面之间狭窄的缝隙内产生的一种局部腐蚀。在海洋环境中,通常在全浸区或飞溅区,金属材料的缝隙腐蚀十分严重。

全浸区结构长期浸泡于海水中,狭窄缝隙内部因对流受限形成缺氧区,与外部富氧区构成氧浓差电池。缝隙内阳极溶解反应导致金属离子水解,局部pH可降至2~3,同时Cl-为维持电中性向缝隙内迁移,浓度可达外部的3~10倍,形成高腐蚀性HCl微环境。飞溅区的周期性润湿-蒸发过程导致缝隙内盐分反复浓缩,会导致此区域的Cl-浓度极高。加上湿润阶段外部氧气快速扩散至缝隙口部形成强阴极区,而缝隙内部仍维持缺氧状态,加剧氧浓差电池驱动下的阳极溶解。再者海浪冲击导致缝隙边缘产生微裂纹,破坏钝化膜完整性。同时,干湿交替使钝化膜反复生成-破裂,材料自修复能力被削弱。综上所有原因,导致了飞溅区的腐蚀情况比全浸区更为严重。

图3. 海水腐蚀区域