海洋生物污损的控制技术可以分为基于物理、化学和生物原理的技术,物理防污包括机械清除、紫外线抗菌防污技术等,化学防污包括防污涂料、电解防污、杀生剂防污技术等,以及污损生物幼虫预报观测的生物学技术等。其中,防污涂料可以应用于舰船等各类移动和固定水下设施,应用最广泛;电解防污及杀生剂防污主要用于冷却水管路、压载水舱等密闭或半密闭体系;机械清除技术特别是水下自动化污损清除技术得到快速发展。目前所采取的生物污损控制技术主要是抑制污损生物的附着以控制污损生物特别是大型污损生物在表面的聚集性生长,降低对水下设施的影响。目前,尽管有些防污技术对大型污损生物有效,但是大多数防污技术主要还是抑制污损生物的幼虫或幼体。由于海洋污损生物的多样性及复杂性,目前尚没有一种技术能够解决所有的生物污损问题。在实际的生产中,防污措施的选择往往要考虑几种影响因素,这些影响因素主要包括:生产效率、成本、环保法规等。在实际生产实践中,某些物理方法、杀生剂、防污涂层等已经广泛用于预防和控制生物污损。

物理防污方法,一般是指采用物理措施来消除生物污损。目前针对船体外表面或大型海水隧洞等海水冷源系统设施,可以采用的物理措施主要有机械清除技术(包括水下机器人),其他物理方法如海水过滤、水流速度控制、热处理、超声波技术、紫外杀菌防污、渗透压控制、降低氧气浓度等[59,60,61,62,63,64,65]。下面重点对水下机械清除特别是近年来发展的水下软清除(Grooming)技术作简要介绍。对于船壳、取水涵洞中生长的硬壳污损生物如贻贝、藤壶等,需要采用人工和机械装备对其铲除清理。机械清除技术最早主要是针对已发生污损的船舶等设施表面进行机械清理,该过程主要在船舶坞修期间。水下许多非移动式设施如海水管道、钢桩等也需要污损清除。近年来,随着自动化和智能化技术的发展,水下机器人污损清除技术也逐渐发展,由最初的潜水员操作的水下清除向水下自动化清除装置发展,清洗技术由最初的高压水技术向空化射流技术发展。人们对水下污损清除的认识也在不断发展。严重的生物污损会降低船舶航速,增加油耗,由此船舶水下软清除(Grooming)的概念被提出[66,67],即在发生硬壳污损前就对水下船体进行污损清除,从而减小硬壳污损的形成,降低船舶油耗。近年来,新西兰、澳大利亚等国家制定了新的有关规则,要求船舶入港前需要视船体污损情况进行必要的清除,减小物种入侵,也促进了水下软清除技术的发展。最初的水下自动化软清除装置比较简易,将人工清除用的海绵橡胶球、复合摩擦材料等直接搭载在可行驶的小型活动装置上。美国海军DDG51护卫舰上曾经使用过这种简易技术,他们设计的水下清除装置总质量约为25 kg,功率约为300 W,擦除速率达3.8 m2/min,污损生物清除速率达70%,全船清除一次大约需要13小时,这是水下污损清除机器人的雏形,其擦除效果有限,仅适用于污损生物附着的初期。最近的试验研究表明,水下软清除技术可以将污损生物附着面积由100%最低降低到6.3%左右。水下清除技术的发展也对防污涂层技术的发展提出了进一步挑战。水下清除技术会在一定程度上加速原有防污涂料中有效成分和黏接剂微塑料成分向海水中的释放,被刷洗掉的活体生物,同样会进入到海水中带来可能的物种入侵问题。无毒低表面能防污技术更适合水下软清除技术的需求[68]。清除不彻底、机器人的操作灵活性及应用成本较高是目前水下机器人清除技术存在的主要问题。

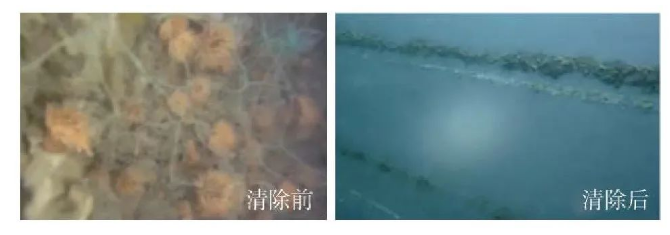

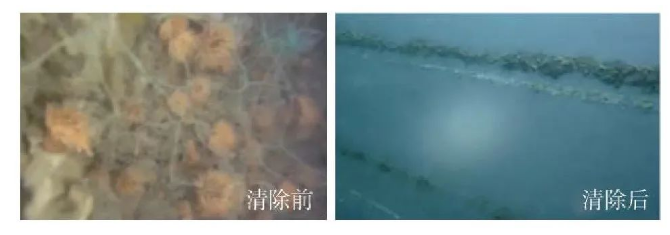

在水下清除的自动化革新方面,近年来众多从事水下机器人开发的公司研发了各种类型的水下污损清除机器人,总的说来,机器人的两个关键核心技术是紧密吸附和有效清除。一种综合利用了电磁力、反向波轮和浮力材料的合力,控制机器人在被清除表面运行,可以达到精准控制的效果。我们与有关单位合作,开展了水下自动化生物污损机械清除的研发和示范工作,该水下机器人具有良好的可操作性、智能化和可视性,清除能力300 m2/h,工作深度可达20 m,行进速度5.6 m/min,污损清除效率可达到95%以上(图5),负重能力约650 N。提高自动化程度和深水作业性能及可视性与集成信息技术成为未来发展的趋势。

图5 水下自动化污损清除机器人清除前后的船体表面照片

Fig.5 Images of the ship hull groomed with an underwater robot

化学防污一般是指利用特定的化学措施或药剂对海洋生物及其孢子、幼虫等进行趋避、活性抑制或杀灭,达到抑制海洋生物在水下设施表面附着或聚集的目的。根据采用化学手段的不同,化学防污主要分为化学药剂法、电解防污法、涂装防污涂料法等。化学方法的优点是施工简便、抗污高效、适用范围广泛、经济性好,也是目前船舶、滨海电厂等工业上通常采用的方法。化学防污方法会直接或间接使用杀生剂,所有应用的技术都需要得到生物安全风险评估和认证。理想的杀生剂技术是趋避污损生物而不是杀灭;或具有短的半衰期,可以快速降解为无毒物质。

是向待处理体系中投加一定量具有防污生物活性的化学药剂,而达到抑制污损生物附着的效果。化学药剂最大的优点是见效快,对以海水为介质的封闭系统有效,如船舶压载舱,滨海电厂的冷却水循环系统等。加药法的缺点是每种化学药剂仅对某一种或几种生物有效,易导致金属腐蚀,有较大的环境风险。一般地,加药法采用的化学物质按杀生机理分为氧化型和非氧化型杀生剂。其中氧化型杀生剂一般是卤素及其化合物(如次氯酸钠)、臭氧、双氧水等。非氧化型杀生剂常见的有季铵盐、金属盐溶液(如铜离子盐溶液)、烷芳基胺等。目前,工程实践中往往交替使用非氧化型杀生剂和氧化型杀生剂,不仅可以降低维护成本,也可以避免生物产生耐药性[69]。

来自天然物质(如细菌、植物、动物或某些矿物质)的杀生剂被称为生物基杀生剂(或称生物农药,biopesticides)[70]。目前发现的具有防污活性的天然产物主要有:无机酸、有机酸、大环内酯类、萜类、酚类、甾醇类和吲哚类化合物等。关于天然防污剂,已经有详细的综述[71]。另一个比较成功的例子是,基于荧光假单胞细菌的配方Zequanox®(主要有效成分Pseudomonas fluorescens strain CL 145A cells)对贻贝附着具有很好的抑制效果,已经于2011年在美国EPA注册。Zequanox®由死去的荧光假单胞细胞组成,该细胞中含有对贻贝有毒的天然化合物。尽管基于在生物中天然提取的天然产物防污剂应用潜力巨大,但是由于其在生物体内含量较低且提取工艺非常复杂,大大限制了其在海洋防污方面的大量使用。所以通过人工合成的方法合成与天然产物防污剂化学结构相似的化合物,可以进一步促进环境友好型防污剂的大量使用。如香港科技大学从细菌中发现了有机溴类新型防污剂,具有良好的防污效果和应用前景,正在开展有关防污应用的研究[72]。Takamura等[73]人工合成了8种丁烯酸内酯和香叶醇的杂化分子,防污测试结果表明这8种杂化分子都对藤壶幼虫具有优异的防污能力。此外,通过有机合成方法对化合物的化学结构进行精确设计,也可以避免天然防污剂中某些毒性基团或结构,从而制备低毒/无毒的人工合成型生物基杀生剂。总的来说,生物基杀生剂通常比常规杀生剂毒性低,仅影响目标生物,少量有效,并可在环境中迅速降解,环保性好,是未来杀生剂的发展方向之一。若干生物基杀生剂已在美国EPA注册[74]。但大部分生物基杀生剂仍处于实验室的研究阶段,其中大批量生产问题和成本问题尚没有得到很好解决。

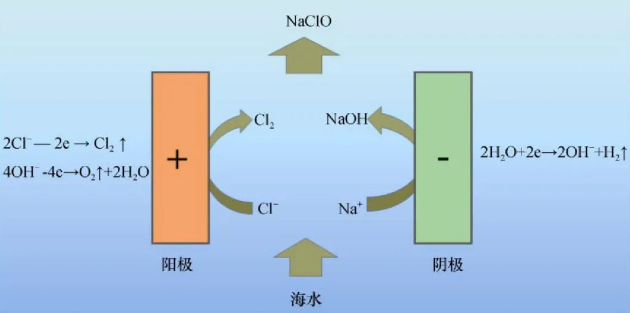

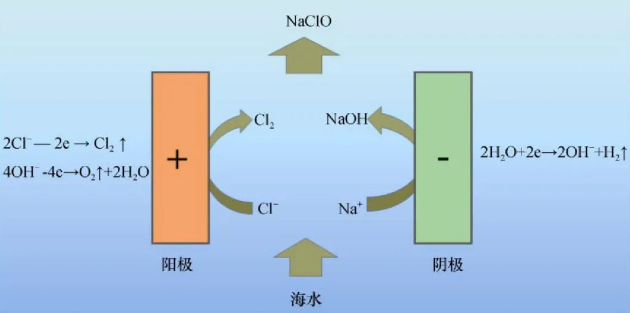

电解防污属于电化学防污技术,通过将直流电施加于特定的电极体系发生电化学反应,利用反应生成的化学物质来抑制或杀死污损生物,达到防污目的。电解防污装置通常操作比较简便,也可以进行自动化控制,因减少了人员直接接触,较直接化学加药法更加安全,还可应用于不易进行涂装的部位。在海洋平台、船舶管路以及其他以海水为介质的冷却循环水系统中已广泛使用。传统的电解防污方法主要有电解海水制氯法和电解重金属法。电解海水制氯主要是依赖海水电解产生的含氯物质(如HClO、ClO–、Cl2)来抑制或杀死生物,达到防污目的,其原理见图6所示。电解海水使用的是特制的电极(如钌钛金属氧化物阳极)来产生有效氯(HClO、ClO–、Cl2)。

图6 电解海水制氯示意图

Fig.6 Chlorine evolution from electrolysis seawater

电解重金属防污主要是利用电解产生的有毒重金属离子来抑制及毒杀污损生物。目前,应用最多的是电解铜-铝防污技术。其基本原理是:在电解槽中,电解由铜-铝组成的阳极时,铜阳极发生电化学反应生成有毒的铜离子,起到杀灭海洋生物的目的;而铝阳极发生电化学反应生成的三价铝离子可在海水中形成絮凝物,可以充当铜离子的载体,对铜离子起到缓释作用。电解海水制氯和电解重金属虽然目前在工程实践中得到了广泛应用,但也存在一些缺陷。对于电解海水制氯而言,随着电解的进行,电极材料表面会不断积累钙质沉淀物,增加维护成本;电解海水产生的氢气存在较大安全隐患;此外,电解海水生成的氯类化合物具有较大环境风险。电解重金属的缺点是电解产生的重金属离子(如铜离子)对水环境影响较大。我们近年来开展了新型电解和电催化用防污电极材料的研究工作,该类电极在发生电催化电化学反应时生成的是无毒的活性氧类化合物(如活性氧自由基、过氧化氢等)。Wang等[75]采用简单的共沉淀法/原位包覆法制备了不同GO和MnCO3配比的氧化石墨烯气凝胶负载立方碳酸锰复合材料(GOx/MnCO3)。该材料具有较高的电导率和丰富的2电子氧还原反应(ORR)催化中心,并且产生H2O2的选择性高,稳定性好并具有良好的ORR催化性能。在此基础上,GOx/MnCO3作为氧还原电催化剂,在0.55VRHE值下对不锈钢具有良好的抗菌效果。这为抗菌和防污应用提供了一种有效的和环境友好的电化学方法。

一百多年来,防污涂料是最广泛应用的防污技术,特别在各类海洋船舶设施上获得了广泛的应用。防污涂料目前主要包括含杀生剂的自抛光防污涂料(Self-polishing Coating,SPC)和不含杀生剂的污损释放涂料(Fouling release Coating,FRC)[76]。SPC防污涂料是一种典型的仿生防污技术,其作用机理主要是在海水冲刷条件下,涂层中的树脂发生缓慢水解,水解过程中会在表面暴露和缓慢释放杀生剂,从而抑制附着生物膜和幼虫的附着。这是其优点和应用广泛性所在,目前约占防污涂料市场90%份额。具有水解功能的树脂是SPC涂料的关键技术之一。当前主要的防污树脂主要包括丙烯酸铜、丙烯酸锌和丙烯酸硅类水解树脂。在新型防污树脂领域,我国华南理工大学研发了可侧链水解的丙烯酸硅类树脂,突破了国外专利的限制[77,78,79]。中国海洋大学在接枝杀生剂辣椒素及其衍生物的新型防污树脂领域取得了突破进展[80,81]。除了防污树脂外,杀生剂也是自抛光防污涂料中的主要成分。主要包括无机杀生剂(如氧化亚铜、硫氰酸亚铜等)和有机杀生剂如异噻唑啉酮类化合物(DCOIT)、吡啶硫铜酮等。随着人们环保意识的提高,防污涂料中杀生剂的使用受到严格限制,必须经过注册认证,满足相关法律法规的要求才能够进入防污涂料市场。一种具有潜在防污活性化合物的注册极其严格,需要提供大量的实验数据证明其安全性,因此,新型防污剂的开发时间长,成本高。近来的研究主要集中在无毒和低毒杀生剂方面,主要包括三类:从微生物代谢产物提取天然活性化合物;筛选具有防污活性的生物酶;现有杀生剂的微胶囊缓释控制技术。

尽管自抛光防污涂料有其优点,应用广泛,但有其无法逾越的固有缺陷。在防污期效方面,对于许多固定设施,如滨海电厂海水冷源管路或涵道,防污需达10年或更长时间,SPC防污技术仍无法满足其长效防污需求。另外,SPC防污技术是具水解功能的复合杀生剂技术,其树脂会水解和降解释放到海水中,形成微塑料成分[82],其包含的杀生剂最终也会释放到水体环境中,对环境仍有一定的潜在危害。污损释放涂料(FRC),顾名思义,主要是基于其表面的低表面能等物理特性,附着生物不容易在其表面附着,或附着不牢固,经水流冲刷等即可被“释放”[83]。目前主要的树脂材料包括有机氟型(氟碳树脂)、有机硅型(硅橡胶、硅树脂)、氟硅改性型和无溶剂环氧型等类型。如国际油漆的Intersleek型号FRC涂料已在商用船舶中获得应用。虽然FRC类涂料目前市场应用低(10%份额),但具有较好的环保效果。当前,基于低表面能、水化层等物理结构仿生防污的理念,国内外许多实验室都在开展新型防污材料的创新研究[84,85],但目前的许多研究仍处于实验室阶段。FRC类涂料也存在限制和缺陷。如静态防污效果较差,无法脱除细菌、硅藻等微生物形成的黏膜层,对于许多其他水下设施不适宜应用。另外,其价格昂贵,且施工、重涂和维护都比较困难,且有机硅基防污涂料机械强度不高,易被水中杂物损伤,因此,其总体应用范围仍十分受限。因此,提高防污涂料的经济性、耐久性和环保性仍然是未来海洋水下设施防污涂料的发展方向。目前,防污涂料主要应用于船舶水下船壳的保护,也应用于海洋水下设施如海洋平台钢桩的防污。在滨海电厂中,防污涂料主要应用于与海水接触的取水隧洞、拦污栅、复水器(水室)、闸门、海水冷却器等。

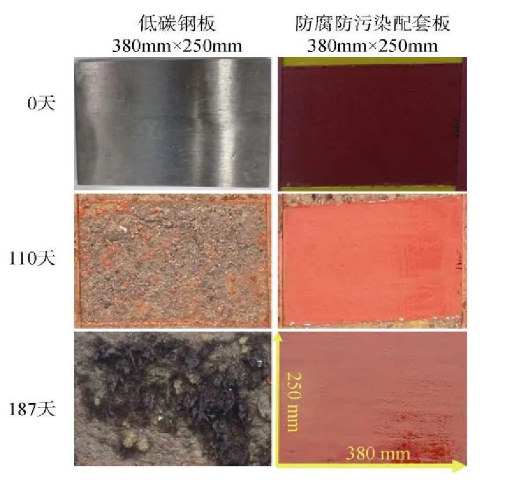

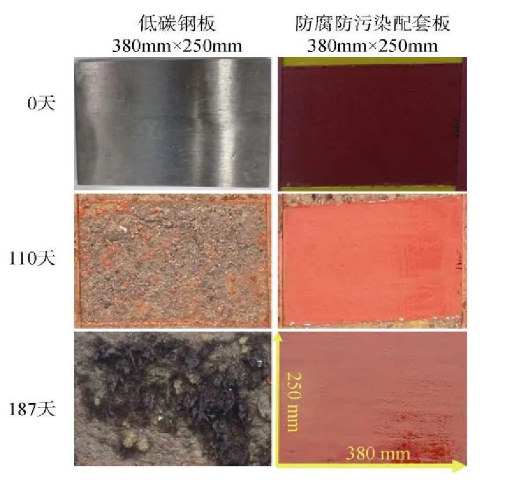

近年来,我们围绕滨海设施,尤其是滨海电厂中涉及海水设备的生物污损问题,开展了海洋污损生物调查以及海洋防污涂料等技术的研发工作,取得了一定的研究成果。我们围绕滨海电厂生物污损开展了初步研究,有针对性地对我国滨海核电站所处海域的污损生物进行了较为系统的摸底和调研;开展了滨海电厂抗海洋生物附着的对策研究,重点对化学处理法和释放杀生剂的防污涂料进行了较为系统的研究;提出了滨海电厂防海洋生物污损的化学组合处理方案;成功开发了一种滨海电厂用环保长效无锡自抛光防污涂料技术。我们围绕海水抽水蓄能电站防污技术需求,开发耐冲刷长效自抛光防污涂料技术,在实海挂板中取得了优良的防污效果(图7),并探索研究了低表面能海洋防污涂料以及电解协同防污技术,积累了一定的研究经验,取得了初步的研究成果。

图7 绿色环保长效无锡自抛光防污涂层实海挂片

Fig.7 Photos of long-lasting self-polishing coatings with low content of copper in seawater

利用铜或铜合金在海水中发生缓慢腐蚀并释放对海洋生物有毒性的铜离子的原理来保护海洋水下设施免遭生物污损。一种方法是直接利用铜及铜合金充当水下结构材料。另外一种可行的方法是将铜或铜合金加工成几毫米的片层材料或筛网。在现代防污涂料出现之前,人们已经利用铜皮来包覆木船底部来防止海洋生物附着,后来也发展到用镍白铜包覆金属船舶[86]。实际应用时,将铜或铜合金的片层材料或筛网包覆在被保护的海洋水下设施表面,达到防止海洋生物附着的目的。值得注意的是,若要用铜或铜合金包覆其它金属材料,需要注意电偶腐蚀的发生,避免伤及被保护材料。此外,利用电偶腐蚀的原理,将铜及其合金与要保护的阴极材料连接,利用两者间的电位差加速铜离子的溶出,达到防污目的[87]。铜及铜合金可以应用在诸如滨海电厂或船舶等的某些管路系统或拦污栅等应用防污涂料不方便的部位。

海洋防污技术总的发展趋势是向绿色、无毒、长效、功能化防污技术发展。向自然学习,向海洋学习,从自然防污中获取灵感。海洋防污技术的创新还要基于新材料、新技术的进一步创新发展。仿生防污技术、新型能源的光、电防污材料与技术都在进一步发展中。

自然界中,许多生物通常具有完美的抵抗附着和污损的能力,它们通常不仅具有特殊的结构,还常常具有特别功能。自然界中大多数动植物表面都具有特殊的微观粗糙结构,如荷叶[88]、海豚[89]等。人们制备了表面具有微观粗糙度结构的柔软高分子材料,其具有自清洁和减阻效应,在船舶表面的实验获得了较好的防污效果。此外,研究表明,很多海洋生物表面会分泌黏液,如鲨鱼和盲鳗表面都有一层黏液,可以形成亲水性的表面,从而阻止污损生物的附着[90]。自抛光防污涂层也是一种功能仿生设计,其主要是模仿了动物的“蜕皮”现象。仿生防污技术在进行结构仿生研究的同时,需要更多从功能仿生防污获得灵感,开展进一步研究。水凝胶(Hydrogel)是一类极为亲水的三维网络结构凝胶,它在水中迅速溶胀并在此溶胀状态可以保持大量体积的水而不溶解。研究表明,由于水凝胶独特的含水能力和柔软高弹的特性使其与生物表皮的黏液层高度相似,故近年来被越来越多的开发并应用到防污涂层当中,其防污机理主要是水凝胶表面可以形成一层水化层,从而迷惑污损生物的判断而抑制其在涂层表面的附着。水凝胶防污涂层主要包括高度亲水中性PEG水凝胶[91]、两性离子水凝胶[92]、季铵盐水凝胶[93]、负载银纳米离子水凝胶[94]等。具有自修复的仿生防污材料也在研究中[95]。仿生防污技术的发展对海洋生态系统的保护有十分重要的意义,是无毒防污领域的研究热点之一,但该技术往往需要很高的成本,且寿命较短,实现该类防污涂料规模化生产应用还有很大的困难。

某些特定波长的光(如紫外光)具有趋避甚至杀灭生物的作用。紫外光防污机理是其可破坏细胞组织中的DNA和RNA,从而阻止细胞的再生并抑制生物的生长发育。紫外光防污具有应用安全,稳定性好,受环境影响小,抗菌谱广,可应用于任何材料表面,对周围环境影响小的特点[96]。随着全球环境保护标准的提高及对化学防污剂使用的限制,紫外光防污成为了研究热点[97,98]。2018年,IP公司与Philip公司合作开发了一种基于紫外发光二极管(UV-LED)的革命性技术,创新性的将紫外光辐射和有机硅基防污涂层融为一体,使涂层表面发射紫外光,从而防止海洋生物造成的污损。这比通用的紫外光抗菌技术更进了一步。此体系完全不含杀虫剂,环保安全[99]。模拟酶催化防污技术是指通过生物污损的仿生机制,即模拟生物酶催化,将H2O2转化成具有杀菌活性的HOBr或卤化代谢物,通过这种模拟自然防御系统,以防止细菌定植或生物膜形成[100]。如在海洋污损生物防护中,将卤化过氧化物酶添加到涂层中,卤化过氧化物酶会将H2O2和含卤离子的海水转化为卤酸,如次氯酸,进而达到更强的防污效果[101,102,103,104]。由于在防污酶的应用过程中,天然酶具有不稳定性和易变性(易受温度和pH影响)的特点,故不能被广泛应用。而模拟酶材料一般不受温度和pH的影响,所以发展一种具有天然酶活性的无机材料模拟酶代替天然酶是十分必要的。因此,模拟酶防污技术是一种可行性较高的新型环保防污技术。近十多年来,柔性电子和柔性智能材料获得广泛研究,并在柔性智能穿戴、柔性电子器件、仿生皮肤、生物医学等领域获得广泛应用[105,106,107,108]。海洋中蕴藏有丰富的能源,基于海洋波浪能、潮汐能、盐差能等海洋蓝色能源的新技术不断得到发展。中国科学院北京纳米能源与系统研究所等在2017年首次提出了基于摩擦纳米发电机(Triboelectric nanogenerator,TENG)的海洋能收集技术[109]。TENG主要基于摩擦起电与静电感应的耦合效应,可将机械能转化为电能[105]。该团队报道了利用TENG将海洋波浪能转换为电能,并探索了其在抗菌防污方面的应用[110]。将海洋能源与光、电功能化防污器件材料结合,形成新型防污功能材料技术,有望在海洋防污、环境保护和节约能源方面取得重要进步。