国内外腐蚀管理现状和我国腐蚀管理存在的问题

虽然材料腐蚀不可避免,却也并非无计可施。据估计,如果采取有效的腐蚀控制策略,25%~40%的腐蚀损失可以避免。大量实践经验表明,先进防腐蚀技术对设备设施有良好的防护效果,而有效的管理措施对减少腐蚀成本同样重要。

腐蚀管理就是通过组织的政策、目标、程序等管理层面和计划、标准、防护技术等技术层面全面统筹,合理控制腐蚀风险的手段。腐蚀管理与防腐蚀工程有很大的区别,管理不仅局限于从技术层面控制腐蚀问题的发生和扩展,更重要的是从公司整体角度出发,树牢腐蚀管理意识,通过科学的投资回报率分析,通过涉及资产全生命周期的管理活动,统筹资源,全面掌握设备整个寿命周期的腐蚀状况,妥善处置腐蚀事故,深入分析经验教训,培养腐蚀管理人才,形成前瞻管理、科学管理、联动管理、共享管理和持续管理模式。

国内外腐蚀管理现状

01

国外腐蚀管理现状

世界各国的科研工作者和企业技术管理人员都积极投身于材料腐蚀问题的防护和腐蚀管理方法的探索。日本、英国和美国等发达国家早在20世纪70年代前后就根据腐蚀调查结果提出了腐蚀管理方面的意见和建议,并通过实践和改进,逐渐形成了成效显著的腐蚀管理模式。

1977年,日本在进行国内腐蚀调查后,曾提出加强信息宣传,加强专业工程师培训,完善腐蚀防护监测、检测技术等建议。此后又进行了多次腐蚀调查,并提出了建立健全腐蚀防护职业资格认证制度、实施腐蚀成本最小化战略等腐蚀管理方式。

英国在20世纪60年代的腐蚀调查报告中曾提出腐蚀问题严重的四大原因,分别是:管理缺乏远见,信息交流不畅,初始投资最小化思维,腐蚀防护知识不足等。同时,提出了很多涉及腐蚀管理的理念和方法,例如:加大腐蚀防护的教育投入,改进材料设计,材料耐久性的预判,推广组件标准化等。

自1949年开始,美国在对国内进行了多次腐蚀调查后,曾提出很多行之有效的方法来降低腐蚀成本。2013年,美国腐蚀工程师协会(NACE国际)在全球腐蚀调查的基础上,创新性地提出了腐蚀管理体系(CMS),明确了腐蚀管理工作涉及的主要元素,腐蚀管理工作的开展原则及实施方法;此外,还提出通过“费用增加法”“生命周期成本法”“约束优化法”“维护优化法”等金融工具对腐蚀防护工作的投资回报率进行科学评估,进一步推动了腐蚀管理的系统化。

02

我国腐蚀管理现状

我国是世界上较早开始注意到腐蚀问题的国家之一。自1956年制定《十二年科技发展规划》开始,国家就已经将腐蚀问题作为专题来考虑。20世纪80年代中期,中国化工防腐蚀技术协会提出了全面腐蚀控制的概念,其核心是腐蚀控制技术与腐蚀控制管理的有机结合,从设计、制造、贮运安装、操作运行、维修五个方面和教育、科研、管理、经济评价四个环节对各种腐蚀进行全面的控制,真正做到标本兼治、有的放矢。

作为全面腐蚀控制实践的典型案例,20世纪末,中原油田在全面腐蚀控制理论的启发下,制定了防腐蚀工作方针,建立了系统的规章制度,完善工作执行、监督、评审、改善等环节,显著降低了腐蚀问题的发生频率和由此带来的腐蚀成本。

经过不断地探索和实践,我国逐步建立起专门的腐蚀研究机构和科教单位,科研队伍不断发展壮大,为防腐蚀工作的开展奠定了坚实基础。受腐蚀影响相对较重的部分行业通过设置专门的腐蚀防护机构,培养专业腐蚀技术人才,搭建腐蚀监测网络,建立防腐蚀档案等方式,对腐蚀进行了有效控制。铁路系统通过合理选材和改进防护技术大大延长了车辆的大修周期,某核电站采用微机化管理,建立腐蚀与防护技术档案,采用综合防腐蚀措施后,腐蚀控制成本显著降低(占核电站维修成本的4%~6%),经济效益大幅提升。对全面腐蚀控制的探索和实践为腐蚀管理的发展和完善开辟了道路,积累了宝贵经验。

我国腐蚀管理存在的问题

01

防腐蚀意识薄弱

意识是指导实践的关键因素。调研发现,防腐蚀意识薄弱是阻碍腐蚀管理工作发展完善的主要原因。腐蚀是一种悄悄进行的破坏,危害性大,但在事故爆发前不易被察觉,腐蚀防护的前期投入较大,投资回报效果短期内难以显现,因此材料腐蚀管理问题往往得不到应有的重视。

02

腐蚀管理制度欠缺或难以实施

03

缺乏腐蚀监测系统、定期检测及有效的腐蚀数据管理与分析

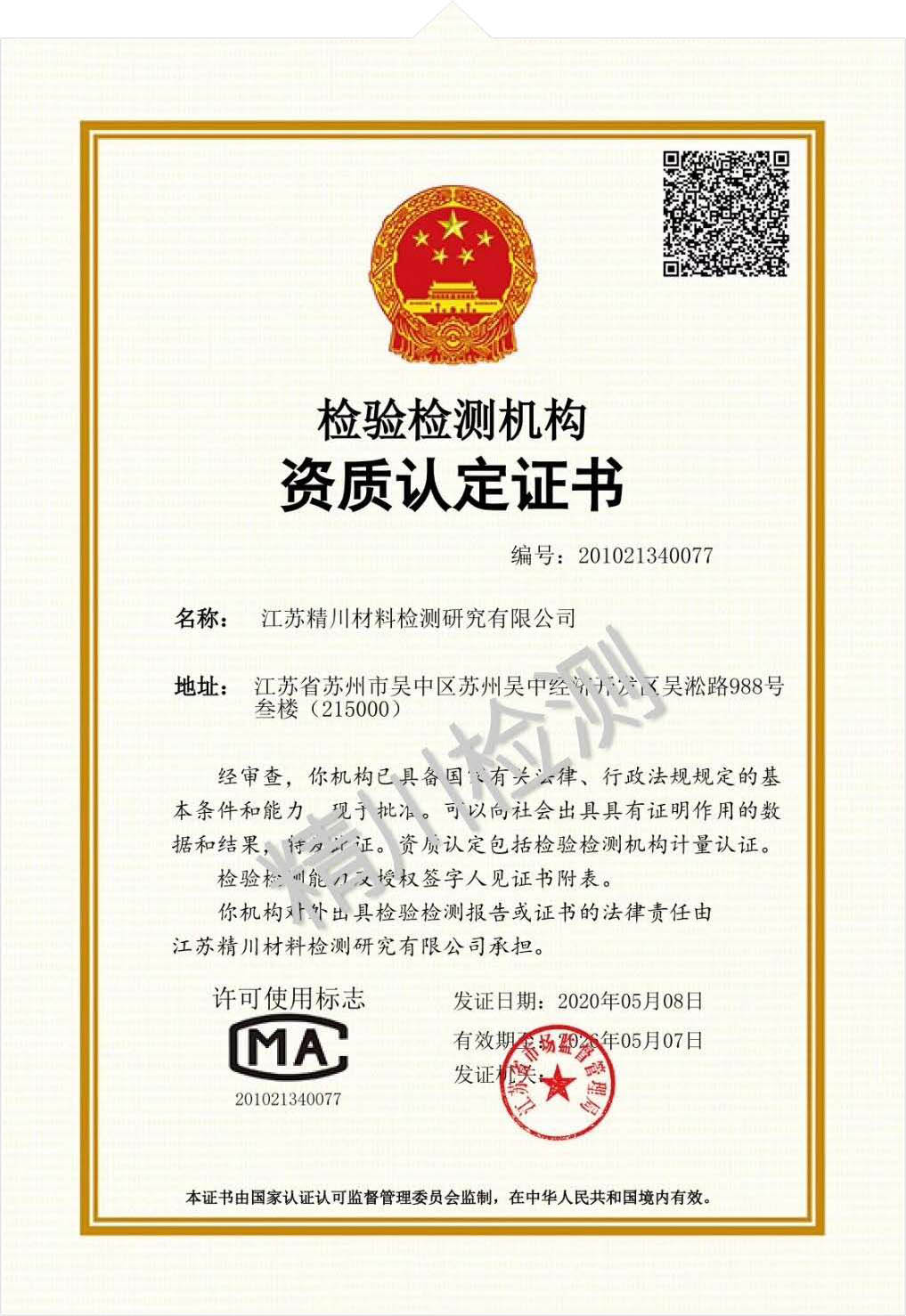

完善的腐蚀监测、检测能够有效预防设备设施的腐蚀,通过腐蚀数据管理与分析系统对监测、检测数据进行收集、存储、分析等,能够预测腐蚀倾向,评估防腐蚀工程的投资回报率,及时发现和解决腐蚀问题,并为腐蚀管理提供数据支持和参考。调研发现,大多数组织存在未安装监测装置或盲点较多、不成体系、腐蚀数据的采集及利用率较低、缺乏定期检测等问题,导致腐蚀不能被及时发现。

04

腐蚀失效案例库亟待建立

材料的腐蚀问题不是偶然发生或单独发生的,它往往具有普遍性和继发性。同类设备或相似服役条件下设备的腐蚀事故往往对于其他设备的腐蚀管理具有重要的指导意义。调研发现,目前大多数组织缺乏对腐蚀防护经验教训的及时总结与持续迭代,使腐蚀失效案例仅仅成为设备全寿命周期内的一次孤立事故。

05

腐蚀管理人才短缺

人才是第一资源。腐蚀管理人才的短缺是腐蚀管理进一步发展完善的重要瓶颈。腐蚀科学作为一门涉及多个学科领域的交叉学科,起步较晚,腐蚀专业人才的教育培养滞后,专业人才队伍规模小,造成了一定的人才空缺;另一方面,很多从业者欠缺专业资质,给腐蚀管理工作带来了极大的不确定性。目前配备专业型腐蚀防护人才的组织相对较少,大多数组织的腐蚀相关工作由设备运维、生产部门人员兼任,导致组织的腐蚀防护工作效能长期以来难以得到显著提升和改善。

06

缺乏有效的沟通机制与信息交流平台