空洞形核与延性断裂:机理的前沿解析

金属材料失效研究中,延性断裂是一种常见的断裂形式,在断裂前会发生明显的颈缩或塑性变形,而不是瞬间断裂,其发生过程包括微观空洞的形核、长大和聚合,空洞的形核作为延性断裂的起始环节,没有空洞的萌生,后续的长大与聚合无从谈起。随着科技的发展,材料表征和模拟的深入,学者对空洞形核机理的理解不断加深。由于空洞形核直接决定延性断裂的微观起源和断口形貌,其研究对工程应用具有重要意义,本文将重点探讨空洞形核机理。

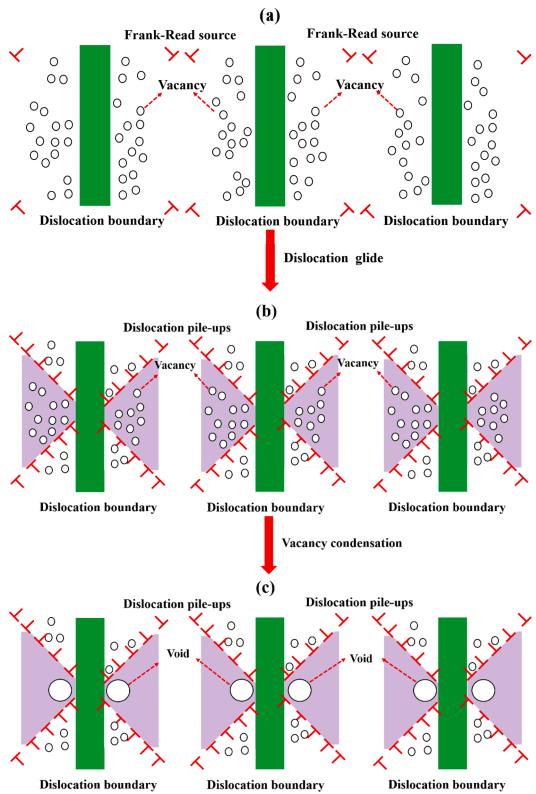

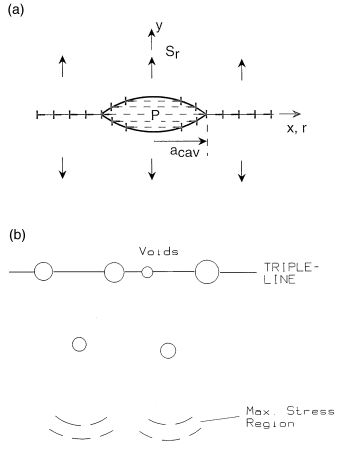

图1. 不同典型区域空穴的演化过程

空洞形核的局部条件

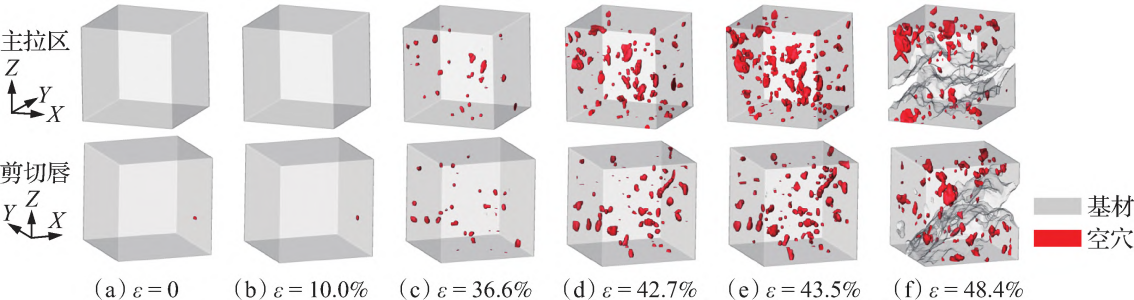

在塑性变形过程中,会形成大量缺陷,对延性断裂有显著影响,如图2所示,这些显微组织及其缺陷排布并不是固定不变的,而是会随着变形、温度和其他外部激励而不断变化。下面将首先回顾与空洞形成相关的变形诱发缺陷及缺陷结构,然后概述与空洞形核有关的显微组织特征。

图2. 金属与合金中“微观结构”的多样性概述

在种类繁多的缺陷及其排布中,有四类被认为与空洞形核特别相关的变形诱发缺陷:空位团簇、位错塞积、位错边界以及变形孪晶。实验表明,塑性变形会产生空位过饱和。而关于塑性变形中空位产生的机理,主要有两种理论,分别是由Saada提出的非螺型位错湮灭机理和由Cuitiño与Ortiz提出的位错交互台阶机理。在变形的结构金属中,位错塞积并不常见,反而更倾向于形成更复杂的有序结构。随塑性变形增加,位错最终会聚集成异质结构,当应变达约5%时,金属中普遍出现此类低能位错结构。研究发现,变形孪晶在高应力位置(如晶界和滑移带)异质形核。

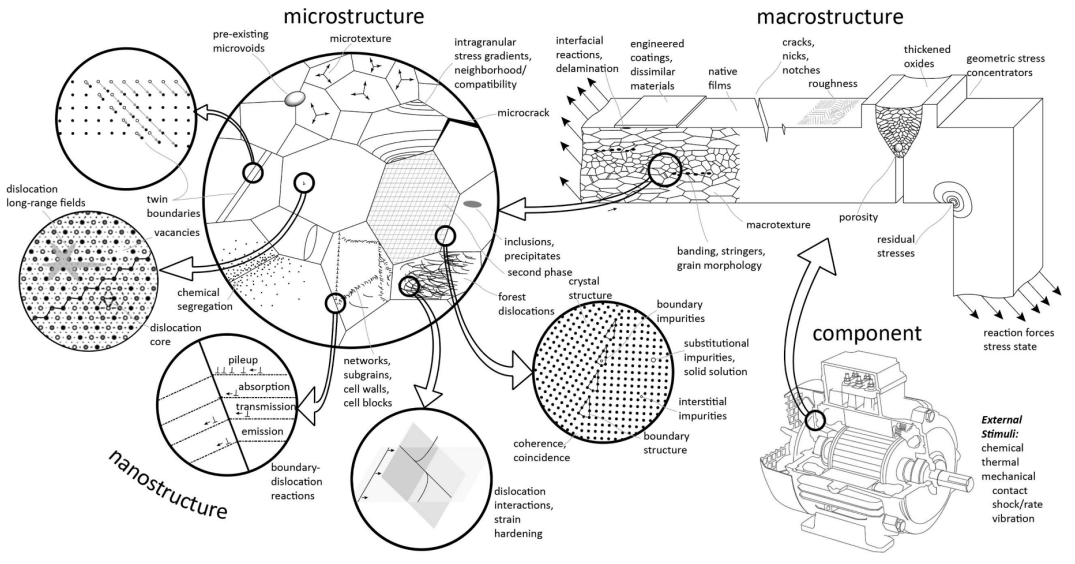

图3. 位错边界诱导空洞形核机制示意图

形变诱导缺陷在少或无颗粒的延性金属中对微米级空洞的形成起决定性作用。空洞首先可能通过空位聚集在纳米尺度均匀形核,随后在位错边界处通过位错吸附机制长大至微米级。由此可见,微米级空洞的最终位置取决于材料内部位错边界的演化。

图4. (a)晶界孔洞示意图;(b)受法向应力作用的晶界孔洞分布示意图

晶界在金属延性断裂中是重要的空洞形核位置,尤其在塑性受限的材料中(如 HCP 金属、低于延脆转变温度的 BCC 金属)。其机制类似于颗粒/基体脱粘,但晶粒具有一定塑性,因而位错累积与晶界塑性对解理过程起关键作用。实验与模拟表明,晶界空洞形核的驱动力来自于应力集中、滑移受阻和微结构弱化的耦合作用,常优先在晶界/孪晶交叉处或位错胞壁与晶界的交互区域形成。

第二相颗粒和夹杂物是延性断裂过程中最常见的空洞形核位置。它们在机理上主要通过两种方式促进空洞形成:颗粒断裂或界面脱粘。颗粒开裂取决于颗粒内部是否达到临界应力,这一临界应力来源于颗粒与基体变形不一致产生的相干应力,以及与局部晶体缺陷(如孪晶)的相互作用。空洞片化(void sheeting)是颗粒脱粘的一种特殊形式,即在强剪切带中形成成片分布的空洞。该机制常常标志着失效的失稳阶段,特点是需要强烈的局部应变集中,以及需要存在另一类密集分布的细小微观特征作为形核位置,例如亚微米弥散相。

在以上三类情况下,变形诱导缺陷如空位和位错边界对空洞形核起主要作用。在不含颗粒的滑移型材料中,空洞多在变形产生的位错边界处形成,而不是在晶界处。在不含颗粒的孪生型材料中,空洞多在变形孪晶与晶界的交叉处形成。已有研究表明,颗粒的断裂和脱粘也常与位错边界和变形孪晶相关。

挑战与发展前景

在金属断裂研究中,空洞形核机制始终是绕不开的议题。空洞形核理论中还存在着重要缺口:“如何将宏观的空洞形核概念(临界应力、临界应变、基体与颗粒的相对力学性能)与微观缺陷和变形现象(位错结构、空位、孪晶)联系起来”。

空位:通过聚集形成空洞核,削弱界面,但空位生成速率、迁移机制及从空位团簇到空洞的转变机理仍不清楚,建模困难。

位错:位错在颗粒界面裂纹萌生和扩展中作用显著,但缺乏详细理论。

孪晶:主要由孪晶增厚/延伸与边界相互作用诱发局部应力,但仍缺乏定量预测理论。

晶界:晶界受外部激励影响很大,情况复杂,预测难度极大。

颗粒:缺乏对局部缺陷的理解。

目前概念与现象这两种研究彼此脱节,想要深入研究并搞清这一难点,就要将理论和实验相结合,两者相辅相成。随着自动化表征和机器学习的发展,这一问题已有希望得以解决。有研究人员提出利用卷积神经网络自动识别断口形貌,或通过算法实现晶体取向映射提取。结合自动化表征、机器学习和先进原位技术的发展,对微观形核过程的实时追踪和模型验证正一步一步走向可能。结合这些手段,相信在不久的将来,空洞形核机制理论的研究一定会更加成熟与可靠。