氢致脆化机制的协同作用与相互影响

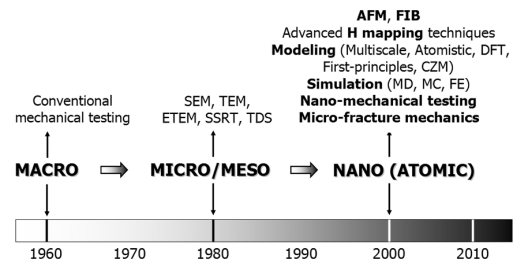

在工程实践中,由氢脆(HE)引发的失效案例已经屡见不鲜。早在1920年代,氢气对钢铁等金属的腐蚀和脆化作用首次被注意到。当时,研究者已经观察到,金属在氢气环境中表现出脆性失效的现象,尤其是在高压氢气环境下,现象更为突出。在1960年代,氢脆机制的研究开始聚焦于宏观尺度的传统机械测试,直到1980年代,研究逐渐深入到微观尺度,研究方法转变向SEM、TEM、ETEM、SSRT和TDS等,再到2000年代,工作向更深入的纳米尺度研究,AFM、FIB、Modeling等手段被应用到机制的研究中。

图1. 氢脆研究方法的历史概述

研究人员发现,在分析氢脆(HE)机理时面临的最大挑战,是由于氢–位错相互作用,致使位错活动性和位错迁移能力的提高,导致材料塑性增强。即便失效部件在宏观层面表现为脆性断裂的情况下,微观和纳米尺度上依然能检测到局部塑性效应。“氢增强局部塑性机理”(HELP)最早由Beachem提出,他认为氢提高了裂纹尖端附近位错的迁移能力和滑移行为,从而导致材料软化和屈服强度(YS)的降低。第二种氢脆机理为“氢增强解理机理”(HEDE),该机理有一个前提条件——金属局部区域达到足够高的“临界氢浓度”,因为该机理依赖于氢浓度,所以也被称为“氢诱导解理”(HID)。

Matsumoto等和Solanki等对在对体心立方(bcc)铁中活跃氢脆机理的最新建模研究中指出,同一种材料中可能同时存在并起作用的多种氢脆机理,这些模型包括不同的氢增强塑性模型,如HELP、氢增强应变诱导空位(HESIV)、吸附诱导位错发射(AIDE)、“Defactant”概念,以及HEDE。而具体某一机理的主导性,取决于很多的因素,包括(i)边界条件;(ii)裂纹尖端附近的氢浓度;(iii)晶格缺陷;(iv)材料初始状态;(v)加载速率;(vi)氢的化学势;(vii)初始裂纹尺寸;(viii)有效氢扩散活化焓;(ix)温度;以及(x)解理断裂的应力强度。

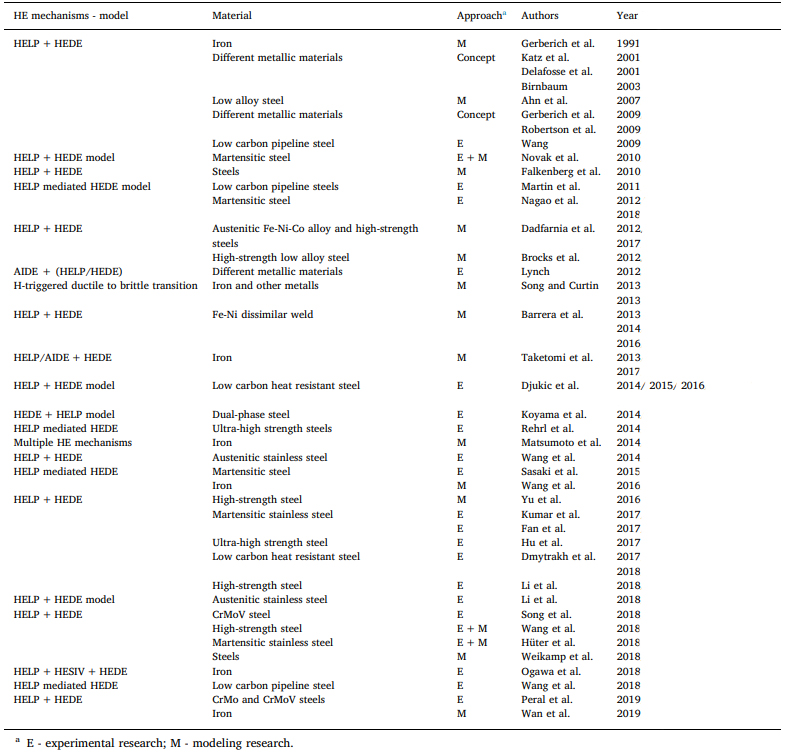

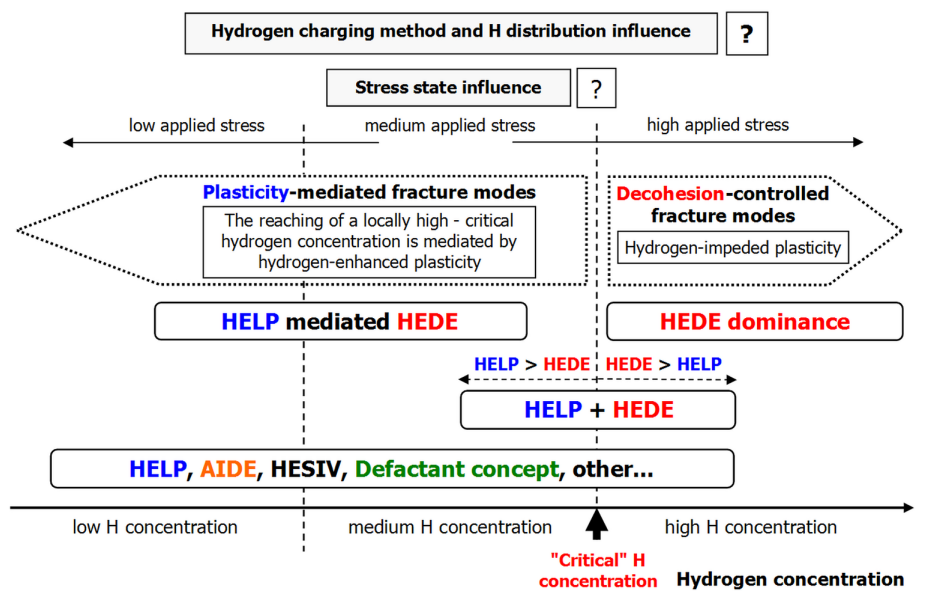

氢致力学性能劣化过程为延性—脆性断裂方式转变,这种转变正是氢致塑性增强与氢致解理机制的协同、竞争及耦合作用。表2按时间顺序总结了过去30年发表的关于钢铁中不同HE模型(塑性介导型模型与HEDE模型)共存与协同作用的研究成果。这些揭示钢铁中多种He机制协同作用的成果大致可以分为两类:

(1)HELP+HEDE模型:钢铁中的HE是多种HE机制协同作用的结果,HELP与HEDE可并行或交替占主导;但某一特定HE机制(基于氢致塑性增强或氢致解理)的活性程度与主导性取决于多个因素,(i)钢的显微组织;(ii)氢源(气体/电化学)及充氢条件;(iii)氢的局部分布/俘获过程;(iv)局部氢浓度及临界氢浓度;(v)氢–位错相互作用(位错形核与位错运动);(vi)施加的应力速率条件。

(2)HELP介导的HEDE模型:该模型基于这样一种假设,即钢及其他材料中HE的主导机制始终是HELP。在这种情况下,HELP的初始活性始终是特定显微组织位置上最终激活HEDE的前提条件。

表2. 钢铁中氢致脆化机制协同作用的部分研究

1. HELP+HEDE

HELP+HEDE概念由多位学者在20世纪末至21世纪初提出。该概念强调氢脆过程中塑性和脆性的同时作用。Robertson等于2009年报道,在金属中多种氢脆机理可能并非由单一机理控制,而实多种机制协同作用,只是其中一种机理在特定条件下占主导地位。此外,还可能出现一种机理(如HELP)先占主导,而随后在条件变化下另一机理(如HEDE)转为主导的情况。HELP+HEDE概念提出:HEL可能是HEDE激活条件的前置条件。位错运动携带氢可增强瞬态弹塑性氢扩散,从而导致裂尖附近氢积聚,符合塑性介导的氢脆模型,包括HELP。在另一种情况下,氢阻碍位错运动导致局部塑性受限,也可能引发HEDE,此时HEDE可被视为一种独立机理,在裂尖塑性区内达到临界氢浓度时占据主导地位。两种情况都被纳入并分析于HELP+HEDE模型中。然而,氢通过辅助裂尖前沿的微观过程(包括不同断裂模式)削弱裂纹扩展阻力的机理仍未完全解决。

2. HELP介导的HEDE模型

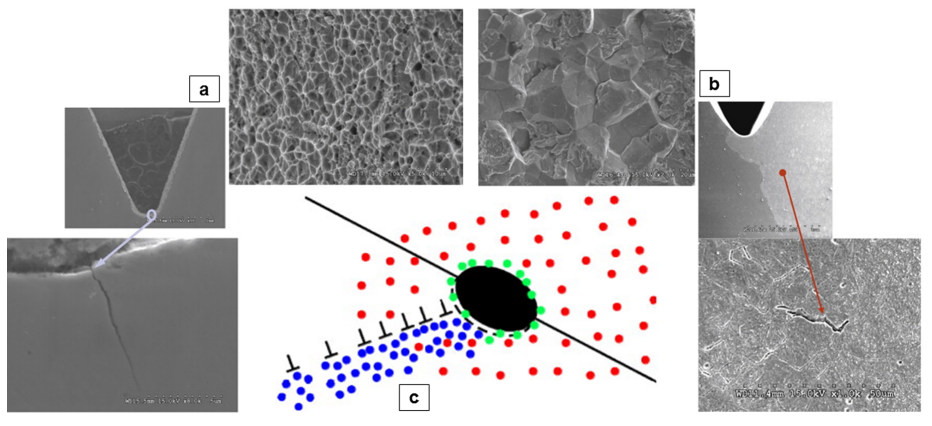

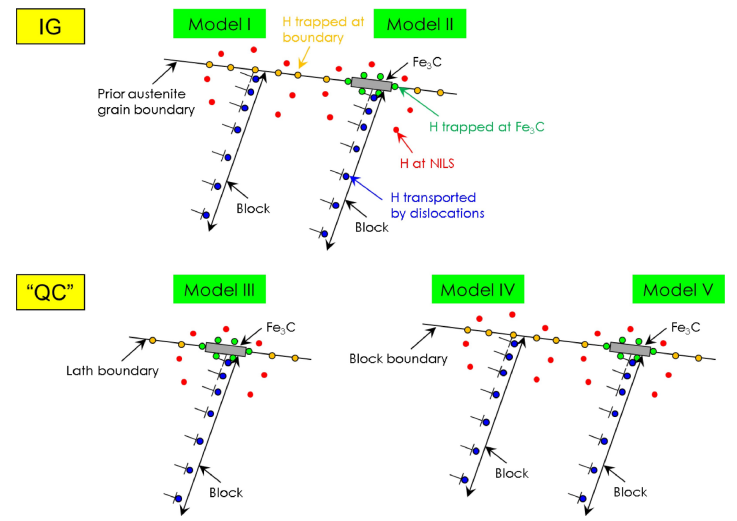

Novak等人针对先前经过充氢处理的马氏体钢提出了一种新的氢致脆化模型。该模型基于从非充氢样品中缺口尖端处启裂的、应变控制的微孔聚集型纯韧性断裂(图2a),转变为充氢样品中缺口尖端前方出现的、应力控制的完全脆性沿晶断裂(图2b)。这些发现被解释为HELP和HEDE机制的协同相互作用。根据所提出的“位错塞积诱发内聚力丧失”模型,在高密度位错塞积撞击碳化物-基体界面后,HEDE机制在碳化物-基体界面处激活,并发生了脆性沿晶断裂。该模型基于先前的HELP机制活动。相应地,氢促进了位错运动并引发了高密度位错塞积,见图2c。在位错输运作用下,氢原子在碳化物及其他障碍区域形成高浓度聚集区,该过程最终导致HEDE的发生。

图2. “位错塞积诱发的脱粘”在钢中的表现:(a)扫描电镜(SEM)照片——在未充氢试样中,于缺口处起始的微孔聚合(MCV)导致应变控制的延性断裂;(b)SEM照片——在经138MPa氢充试样中,于缺口前方起始的沿晶(IG)裂纹导致应力控制的脆性断裂;(c)在氢存在条件下,于碳化物/基体界面发生“位错塞积诱发的脱粘”活动时沿晶断裂生成的机理步骤示意(氢原子以彩色圆点表示:蓝色表示由位错携带的氢,绿色表示被碳化物捕获的氢,红色表示位于正常间隙晶格位置的氢)

研究者提出了HELP介导的HEDE模型(见图3)。HELP机制的先前活动通过滑移带对着大角晶界带来了所需的应力,这是HEDE机制激活的先决条件。

图3. 钢中的HELP介导HEDE模型。氢增强局部塑性(HELP)的先行作用负责激活脱粘(HEDE)机制,并在板条马氏体钢中产生氢致沿晶(IG)和“准解理”(QC)断裂特征

图4. 钢中氢脆机制协同作用统一模型总结:局部塑性与解理作用(HELP+HEDE模型)

大量研究致力于揭示不同类型钢材的显微组织与活化氢脆(HE)机制之间的关联。研究结果普遍表明,根据实验条件的不同,可能表现出某一特定HE机制的活动与主导作用,或者不同机制的协同作用。这一系列研究对于建立探究氢致脆化机制的协同作用的模型,不仅适用于钢和铁,还适用于其他金属材料,具有至关重要的意义。