浅议“内卷”的残余应力

一、内卷

“内卷” 一词,是最近几年兴起的网络流行语。内卷,原指一类文化模式达到了某种最终的形态以后,既没有办法稳定下来,也没有办法转变为新的形态,而只能不断地在内部变得更加复杂的现象。经网络流传,被用其来指代非理性的内部竞争或 “被自愿” 竞争。现指同行间竞相付出更多的努力来争夺有限的资源,从而导致个体 “收益努力比” 下降的现象。可以看作是努力的 “通货膨胀” 或者 “贬值”。

通俗地说,内卷就是内部竞争加剧,彼此都是吃力不讨好,其根本原因是资源的稀缺性。

内卷是社会现象。但在生物力学或者更宽泛的力学里,也有类似 “内卷” 的现象,比如材料或者构件的 “残余应力”。

二、残余应力

残余应力,是指消除外力或不均匀的温度场等作用后,仍留在物体内的自相平衡的内应力。或者说,残余应力是当物体没有外部因素作用时,在物体内部保持平衡而存在的应力。

通俗地说,残余应力就是外部势力还没有来,或者已经撤退了,而物体自身内部还在 “较劲”、“相互厮杀”、“自作自受” 呢——上升到政治高度来表述,那就是外部的 “敌我矛盾” 不存在了,但激烈的 “人民内部矛盾” 还存在。

在材料力学和结构力学领域,残余应力是很普遍的现象。工件在制造过程中会受到来自各种因素的影响;当这些因素消失之后,如果工件所受到的影响没有随之消失,仍有部分影响残留在工件内,“阴魂不散”,那么这种残留的影响,就称为残余应力。

三、残余应力的分类

(1)按照应力产生的原因,残余应力分为:

• 热应力 — 这个应力是由于工件各部分薄厚不同、冷却速度不同、塑性变形不均匀而产生的,叫热应力。

• 相变应力 — 材料的各种组分在结晶时,晶相组织的形成和变形有快有慢,造成不同成分有的受拉应力而有的受压应力,这种应力叫相变应力。

• 收缩应力 — 铸件在固态收缩时,因受到铸件结构和工艺过程等的阻碍作用而产生不均匀的塑性变形、产生的应力叫收缩应力,也叫机械阻碍应力。

(2)按照平衡范围的不同,残余应力分为:

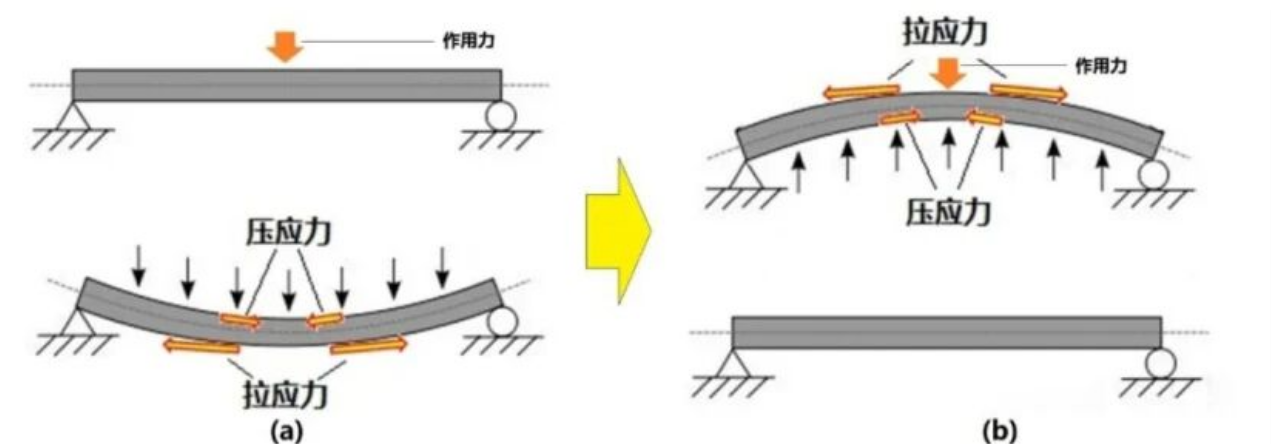

• 第一类内应力,又称宏观残余应力,它是由工件不同部分的宏观变形不均匀性引起的,故其应力平衡范围包括整个工件。例如,将金属棒施以弯曲载荷,则上边受拉而伸长,下边受到压缩;变形超过弹性极限产生了塑性变形时,则外力去除后被伸长的一边就存在压应力,短边为拉应力(图1a)。这类残余应力所对应的畸变能不大,仅占总储存能的0.1%左右。

图1. 梁在横向作用力下的应力和变形。(a)无预应力;(b)有预应力。

• 第二类内应力,又称微观残余应力,它是由晶粒或亚晶粒之间的变形不均匀性产生的。其作用范围与晶粒尺寸相当,即在晶粒或亚晶粒之间保持平衡。这种内应力有时可达到很大的数值,甚至可能造成显微裂纹并导致工件破坏。

• 第三类内应力,又称点阵畸变。其作用范围是几十至几百纳米,它是由于工件在塑性变形中形成的大量点阵缺陷(如空位、间隙原子、位错等)引起的。变形金属中储存能量的绝大部分(80%~90%)用于形成点阵畸变。这部分能量提高了变形晶体的能量,使之处于热力学不稳定状态,故它有一种使变形金属重新恢复到自由焓最低的稳定结构状态的自发趋势,并导致塑性变形金属在加热时的回复及再结晶过程。

四、工程应用中的残余应力问题

(1)利用残余应力

在工程应用中,可以巧妙地利用残余应力进行结构设计。

在图1(a)中,构件(比如生活中看到的各种各样的梁:房梁、桥梁等)受向下的外力作用而向下弯曲。如果这个弯曲变形过大,就会造成梁的形状无法满足设计要求,甚至导致梁的断裂。

为了改进梁的这种受力变形状况,设计师们将构件在加工过程中就采用 “预应力” 梁的思想,来减轻甚至抵销构件承受实际外力作用时的拉压应力。预应力是指在构件尚未作用外荷载前,预先对结构施加的应力。

也就是说,在没有外力作用时,构件存在应力;这就是残余应力。预应力一般与荷载引起的应力相反。简单而言就是,在 “敌我矛盾” 到来之前,构件事先承受了 “人民内部矛盾”,而这个 “人民内部矛盾” 正好可以抵消 “敌我矛盾” 造成的不良后果。套用目前的网络流行语就是,先建立 “内卷” 的状态,从而抵御 “外卷” 的破坏。

从图1(b)可以看出,预应力梁的设计思想就是:对梁预先施加使其在跨距中产生负弯曲的应力,以部分抵消梁在使用中的正弯曲应力。

(2)消除残余应力

残余应力一般来说是附加的有害作用力,工程上常常需要采取措施减小或者消灭之。时效处理就是很有效的一种方法。

时效处理,指金属或合金工件(如低碳钢等)经固溶处理,从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,在较高的温度或室温放置保持其形状、尺寸,性能随时间而变化的热处理工艺。

时效处理的目的,消除工件的内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等。时效处理的方式也有多种。若采用将工件加热到较高温度,并较短时间进行时效处理的工艺过程,称为热时效处理。若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。另外,从20世纪80年代初起逐步进入使用阶段的还有一种方式,叫振动时效,即在不加热、也不像自然时效那样费时的情况下,给工件施加一定频率的振动使其内应力得以释放,从而达到时效的目的。。

在工程上,测定残余应力的方法很多,比如有盲孔法、环芯法、切条法、磁测法、X线衍射法、中子衍射法、超声波法等,这里不展开介绍。总之,科技工作者总是能够巧妙地解决这些问题。

五、生物力学中的残余应力问题

(1)利用残余应力

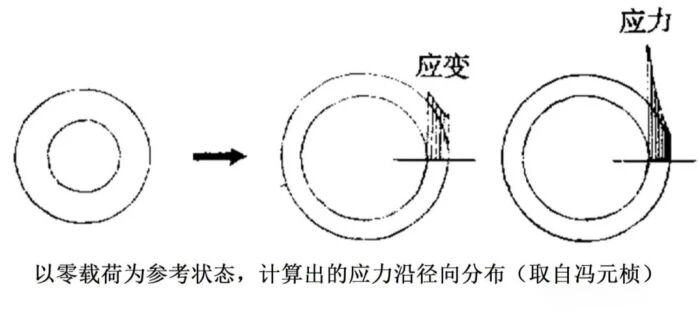

生物组织内部有 “残余应力”,也就是在不受外载荷作用时,其内部存在应力:零载荷≠零应力。比如,动脉血管正常情况下受到80-120mmHg的压力作用,如果将血管中的血液排除干净后血管壁还有应力存在;那么这就是 “残余应力”。

关于血管壁中存在残余应力的问题,首先比较系统地进行研究的,就是 “生物力学之父” 冯元桢先生。

如果血管中不存在残余应力(即无预应力作用),那么血管在承受正常血压作用时,其实际承受的应变和应力在沿着血管壁径向的分布将如图2所示。可以看出,血管内壁受到的应力作用远远高于血管外壁——这有失公允,老天爷都不答应!也不符合 “最小作用量原理”。

图2. 无残余应力时血管壁的应变和应力分布

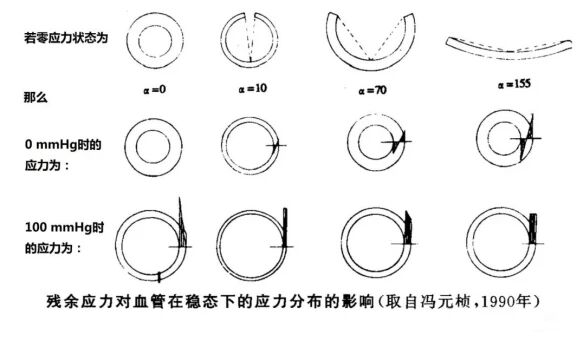

冯元桢先生认为,血管壁中一定存在残余应力。因此,他拿剪刀把血管壁的环向剪开了。结果发现,血管壁张开了一个角度。显然这个张开角是受到应力作用而产生的。于是根据张开角估计一下在0mmHg血压作用下血管壁沿径向的预应力,就能求得血管在100mmHg血压作用下的血管壁应力分布;或者反过来,如果要让血管在100mmHg血压作用下的血管壁应力分布均匀,那么就能推算出在0mmHg血压作用下血管壁沿径向的预应力(图3)。

图3. 血管被剪开后的张开角不同,其残余应力也不同

由于血管壁存在残余应力,因此在承受血压作用时血管壁的总应力分布相对 “公允” 了许多。血管壁为了承受血压的作用,早早地把自己 “内卷” 了起来。不得不说这是一个聪明的选择。

冯元桢先生的实验还表明:零应力状态下血管的张开角是随血管在动脉系统中所处的位置不同而变化的。可见,血管的改变使血管的零应力状态发生了明显的改变。

关于血管壁零应力状态的研究,深化了人们对于活组织内应力和生长的关系的认识。冯元桢先生提出:活组织和器官的重建过程是和组织内的应力状态密切相关的;无载荷状态下血管中的残余应力是血管组织生长而引起的。

在生物力学的本构关系里,有一个极其头痛的问题,那就是生物组织的 “残余应力” 如何刻画的问题。描述组织的应力应变关系即本构关系,必须首先确定零应力状态。然而确定零应力状态、或者说确定其残余应力是一件非常复杂的事情。因为生物组织往往组成成分复杂、宏微观形貌多样、力学性能各向异性、粘弹性属性显著……这些因素难以像工程材料和构件那样进行精确量化。

只要思想不滑坡,办法就比困难多!相信科技工作者能够提出奇思妙想的解决方案。

(2)消除残余应力

生物组织的残余应力,自有其存在的理由。但残余应力超过生理范围,就会导致病理结果。比如长期 “三高”、跌打损伤、腰酸背痛等,都提示身体健康受到了威胁。

答案是肯定的。打个比方来说,仿照热时效处理,就可以给生物组织 “蒸桑拿”;仿照自然时效处理,可以给生物组织进行 “风吹日晒雨淋冰冻” 的历练;仿照振动时效处理,就可以给生物组织材料进行 “按摩”。可见,打破 “内卷” 的压力,可以用 “外卷” “花卷” 的模式。

无论从自然科学、还是从社会科学的角度来看,“内卷” 自有其存在的逻辑。无论是 “内卷”,还是 “残余应力”,巧妙利用得好,就不是 “吃苦不讨好” 了,而是 “有难同当,有福共享” 了。说穿了,无非是:为了抵御 “外卷” 和 “花卷”,还是早早地完成自我 “内卷” 才好。