说一说残余应力的产生及影响

残余应力的概念由德国铁路工程师WOEHLER于1860年最先提出,他认为火车车轴断裂的主要原因是受到残余应力的作用,但是未对作用机理进行解释。此后,各国学者不断探讨这个问题。直到1973年,德国著名学者MACHERAUCH提出了一个得到广泛认同的残余应力模型。

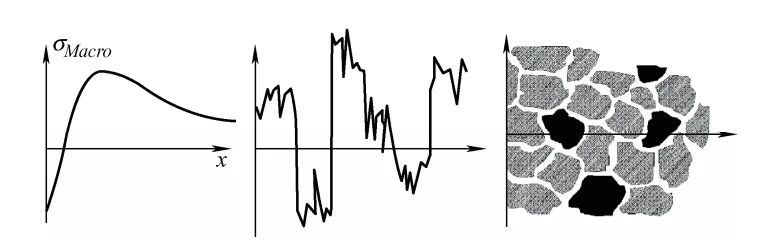

图:残余应力分类示意图

如图所示,该模型将残余应力分为三类:第一类残余应力(σIIR)是在物体宏观较大体积或多晶粒范围内存在并保持平衡的应力。此类应力释放,会使物体宏观体积或形状发生变化。第二类残余应力(σIIM)是在一个或少数晶粒范围内存在并保持平衡的内应力。第三类残余应力(σIIIM)是在若干原子范围内存在并保持平衡的内应力。国内外文献中将第一类残余应力称为“宏观残余应力”(Macrostress),把第二类和第三类残余应力合称为“微观应力”(Microstress)。通常工程上所说的残余应力指的是宏观残余应力。

各种机械制造过程都会使机械构件内部产生残余应力,其主要来源归纳如下。

(1)不均匀温度场产生残余应力。

材料内部的不均匀温度梯度导致不同的膨胀变形而产生残余应力称为热变形残余应力。许多机械加工工艺过程都导致机械构件表面或内部产生和存在不均匀的温度场。当材料由液态物质冷凝后成型为机械构件,冷却过程中都存在由材料表面向内部的温度变化梯度,材料内部的不均匀温度场导致了构件不一致的热变形,完全冷却后会在构件内部滞留有残余应力,且结构尺寸大、截面突变或形廓复杂的机械构件容易滞留较大的残余应力。

(2)不均匀塑性变形产生残余应力。

塑性变形迫使材料体积发生变化,不均匀的塑性变形将导致构件材料发生不均匀体积变化,体积尺寸变化的差异使材料表面和内部发生的压缩或伸长变化量也不同,从而导致在材料内部滞留了残余应力,简称塑变残余应力。不均匀的塑性变形常见于对机械构件的切削、滚压、拉拔、挤压和喷丸等机械加工工艺。

(3)不均匀相变产生残余应力。

利用热处理过程中的金属相变来改变材料组织特性的同时,由于各种材料金相组织的比容不同,金属材料内部会出现相对不均匀形变而产生残余应力,简称相变残余应力。相变残余应力经常出现在诸如热处理、焊接、锻造等热加工以及磨削等加工工艺中。在各种热处理工艺中,淬火工艺最容易引起机械构件的变形和开裂。热处理后构件内部不仅容易出现不均匀相变,而且与不均匀温度场同时作用后的机械构件更容易变形和开裂,尤其是弱刚度和壁厚差大的机械构件的开裂变形现象更加突出。

(4)不均匀化学固化过程产生残余应力。

在化学固化反应过程中,不同材料的化学成分的比容不同、微观颗粒尺度不同,导致固化过程中材料内部微观织构的膨胀和收缩率不同,从而产生残余应力,简称固化残余应力或化学残余应力。比如,碳纤维环氧树脂复合材料、水泥、陶瓷、尼龙、塑料和推进剂及火炸药等材料的化学固化过程中经常会产生残余应力。当残余应力不均匀时,经常会引起材料的变形和开裂,同时,化学热处理、喷镀喷涂和表面脱碳等加工方式经常会引起因化学成分的差异而产生化学残余应力。金属腐蚀过程就是化学残余应力不断产生和释放的过程,拉伸残余应力将促进和加速材料的腐蚀过程,这种现象称为应力腐蚀,将引起材料腐蚀的最小拉伸残余应力数值称为腐蚀应力阈值。

(5)服役构件的疲劳过程产生残余应力。

疲劳过程改变金属材料晶格间或材料内部织构的约束状态,导致材料内部出现局部微观塑化和晶格间约束力的变化,导致材料内部出现残余应力,简称疲劳残余应力。通常,疲劳过程产生拉伸残余应力,如果材料内部伴随有微观塑化和微细裂纹,在拉伸残余应力作用下,疲劳构件的承载能力下降,常表现为疲劳脆断。各种碾压、滚压、折弯、拉压、甚至温度和湿度的交替变化等循环往复的载荷,都对承载构件产生疲劳残余应力,如航空发动机叶片和涡轮盘、水轮机叶轮和水道、桥梁和起重设备等等在服役过程中都承受交变载荷作用而容易产生拉伸残余应力。

残余应力对材料性能的影响

残余应力对构件机械性能的影响主要表现在如下几个方面。

(1)残余应力影响构件材料的屈服极限。

拉伸残余应力的存在不但会降低工件静强度和疲劳强度,使其在制造和使用时产生变形和开裂等缺陷,而且在制造后的自然释放过程中会造成材料的抗腐蚀能力下降,使构件材料实际的拉伸屈服强度降低,压缩屈服极限强度提高。反之,材料中存在的压缩残余应力会使得材料的拉伸屈服极限提高,压缩屈服极限降低。

(2)残余应力分布不均导致构件的变形。

通常残余应力分布状态是不均匀的。构件受到外力作用,与自身内部的残余应力相互作用时,使得构件某些局部区域出现塑性变形,尺寸也随之变化。残余应力会显著地影响构件加工后的尺寸精度和服役过程中的形廓尺寸精度。

残余应力对构件变形的影响包括两个方面:一是构件抵抗静、动载荷的变形能力;二是载荷卸除后变形的恢复能力;由于残余应力的趋衡效应,不均匀分布的残余应力将导致不断的应力变化而产生应变,应变引起构件的变形,这就是残余应力对机械构件尺寸精度保持性的最大影响。工程领域一直在努力研究和寻找消减、消除和均化构件内部残余应力的有效方法,以提高机械构件形状精度保持性。

(3)残余应力影响构件的疲劳寿命。

残余应力的存在对构件疲劳寿命有重要影响,通常,拉伸残余应力降低疲劳寿命,压缩残余应力将阻止裂纹开裂、增加表面强度和延长疲劳寿命。研究表明,宏观的残余应力和微观的残余应力都影响构件的疲劳寿命,宏观残余应力在初期暂时与作用的交变应力叠加,改变应力水平,对疲劳寿命影响较大;而微观组织不均匀所造成的微观残余应力,在应力交变过程中,会使微观区域内的塑性变形积累,产生应力集中,并使组织内部产生裂纹,这些影响比起静强度对疲劳的影响更为重要。

(4)残余应力导致构件脆性破坏。

脆性破坏是构件在几乎不存在塑性变形的情况下突然开裂或断开,在温度突然下降或变形速度突然增大的情况下最易发生。

由于不均匀塑性变形导致构件材料局部的应变应力能量处于抑制状态,在突然受到较大外力作用下,构件就容易发生脆性破坏,当构件内部存在初始拉伸残余应力时,刚好受到外界冲击外力作用,叠加后构件承受的有效载荷大于材料屈服强度,加速了机械构件的脆性破坏。有些情况下,疲劳过程引起构件材料局部塑变,塑变后的局部材料机械性能下降,促进了构件的脆裂破坏。

结语

研究表明,残余应力的影响是多方面的,评估其好坏不能一概而论,某些情况下,残余应力也是有益的。如利用喷丸强化工艺在构件材料表层引入压缩残余应力分布和细化材料织构,从而增加金属表面和整体结构强度,提高金属构件表面抗腐蚀和耐磨损能力。结合残余应力检测进行评估,可有效提高残余应力的利用率,增加金属寿命和强度。